疲れやすい

イライラしやすい

「頭痛」や「めまい」がする

「肩こり」がひどい

「動悸」や「息切れ」がする

肌が荒れる

爪が弱い

何でも悪い方に考えてしまう

朝起きるのがツライ

冷え性

体調を崩しやすいなどなど、、、

これらの症状は、毎日の食事に「タンパク質=お肉、お魚、たまご、チーズなど」が足りていないことで起こっている可能性があります!

- なぜ「タンパク質」が足りていないと、これらの不調が出てくるのか?

- どんなモノをどれくらい毎日食べていったら良いのか?

をこの記事では解説していきたいと思います。

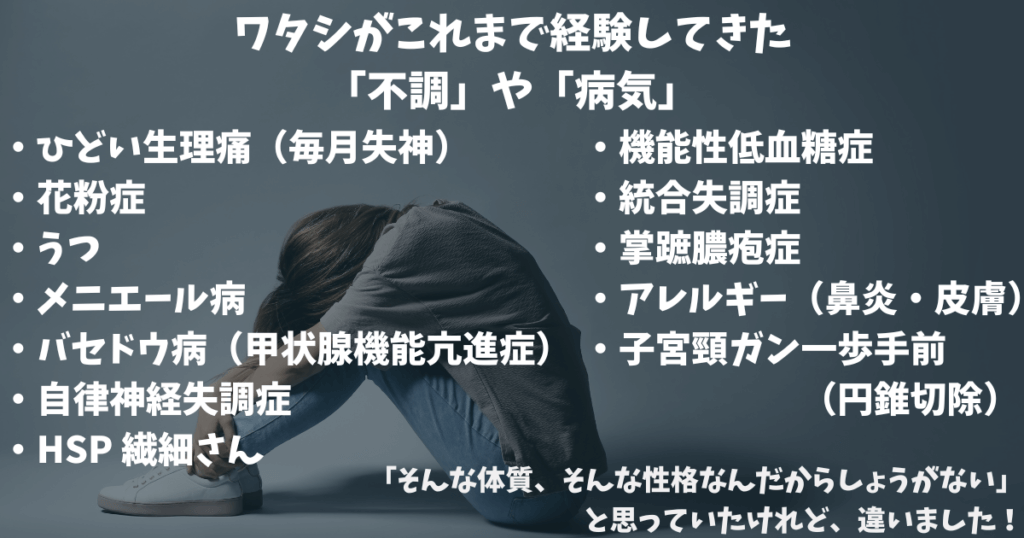

まずは、「自己紹介」ならぬ、ワタシがこれまで経験してきた「不調・病気」を紹介していきます。

すべて経験してきました。

そんな「体質」、そんな「性格」なんだからしょうがない!とあきらめていましたが、違いました。

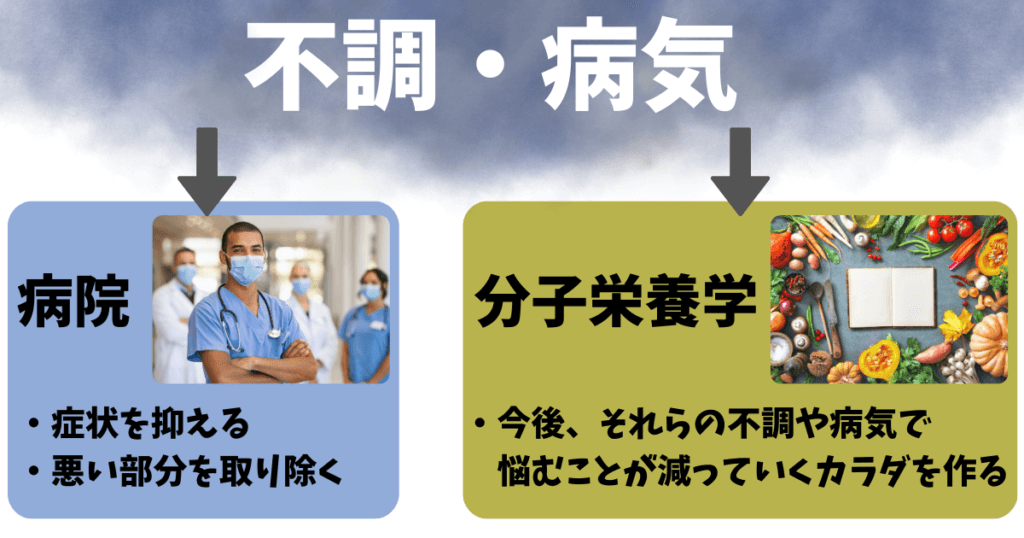

一般的には「不調」や「病気」があると、「病院」に行って痛みを抑えるためにクスリをもらったり、「ガン」などの悪いところを取り除いたりしたりしていると思います。

一方、「分子栄養学」という「分子レベル」でニンゲンのカラダを考える学問があります。

この「分子栄養学」というのは、今後、それらの「不調」や「病気」で悩むことが減っていくようなカラダを、自分で作っていくという「目的」の学問です。

自分の「カラダ」や「ココロ」を自分でコントロールすることができるようになるかもしれない「ステキな情報」です♡

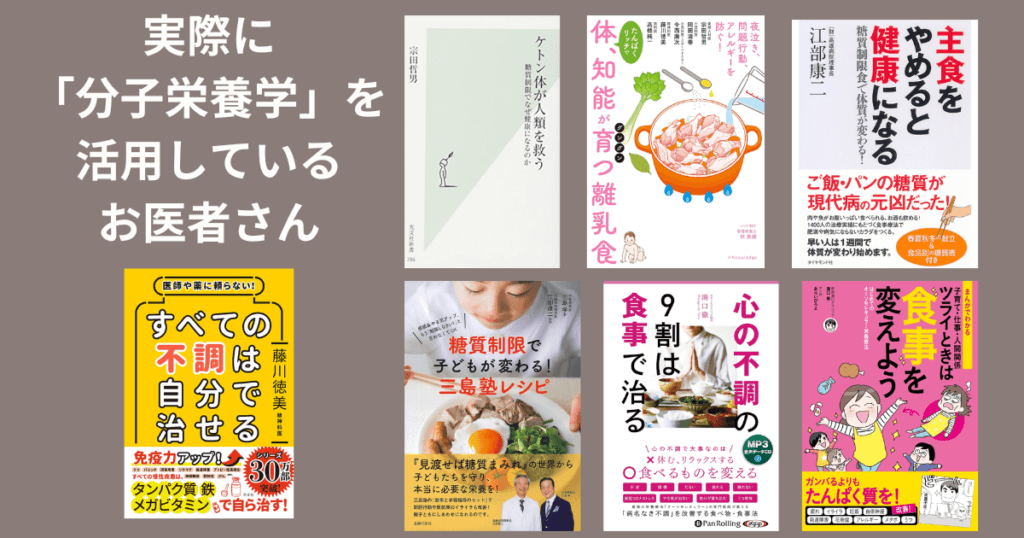

ワタシが参考にしている「分子栄養学」の情報は、実際に毎日患者さんと向き合って、「分子栄養学」を活用して元気な人を増やしている病院の先生の情報です。

いろいろな「論文」や「考え方」などがありますが、ワタシは実際に「結果」を出されている先生の情報にしか興味がありません。

それが一番元気でいられる「確率」が高いことだと考えているからです。

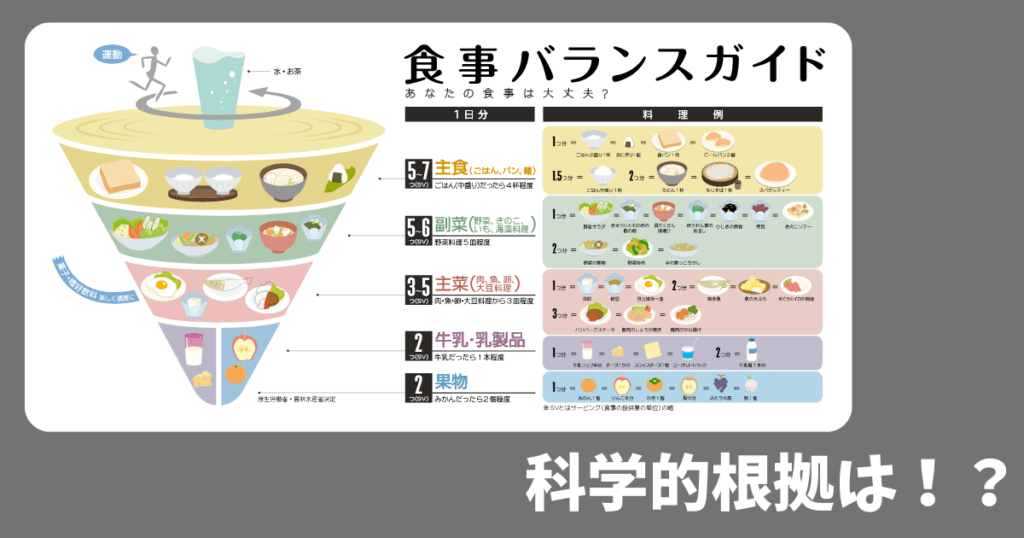

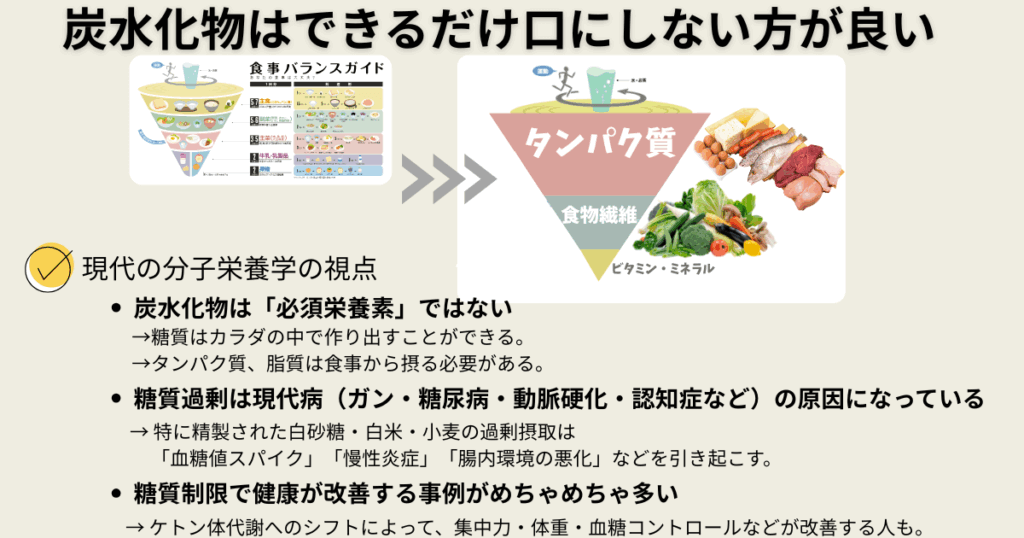

「栄養」と言うと、↓の表が有名ですが、残念ながら「科学的根拠はナイ」とも言われています。

「科学的根拠がナイ」かもしれない「情報」を元に、栄養士さんや管理栄養士さんが作ってくれた「献立」は、残念ながら「健康でいられる食事とは限らない」ということです。

では、「分子栄養学」からこの「栄養の表」を見た時に、どこがどんなふうにおかしいと言われているか?と言うと、図の一番上の黄色い部分、「主食」と呼ばれている「ご飯、パン、麺など」の「炭水化物」です。

「ここって、そもそもニンゲンのカラダに必要だっけ!?」

というのが「分子栄養学」から見た時の感想です。

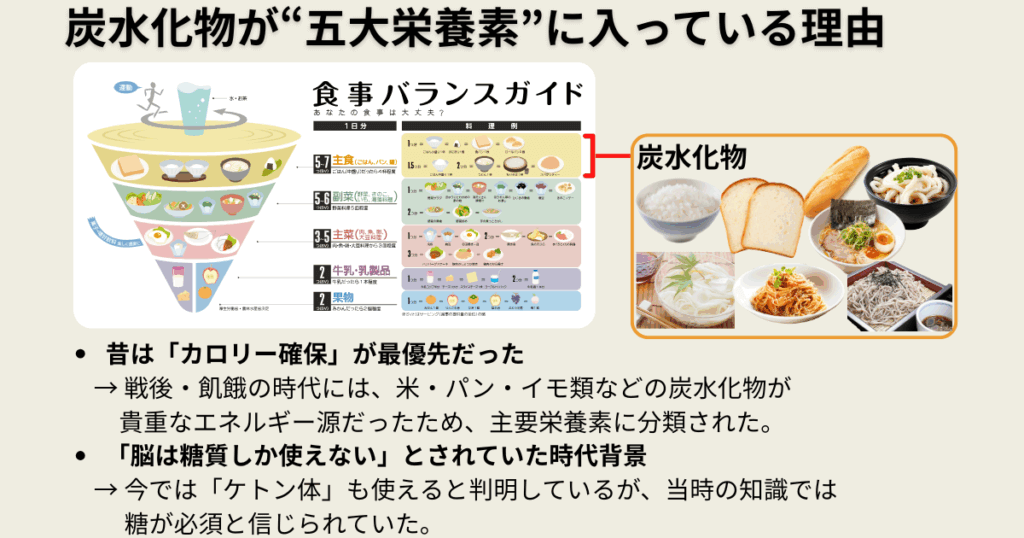

そもそも、この栄養の基準というのは、”戦後”作られたものです。

戦後の日本と言えば…

カロリー、命!

お米も、パンも、イモも、もうそれは神さまでした。

だって、食べるものがない時代。

「生きのびる」が最優先です。

だから、”炭水化物”は主役級の栄養素に。

しかも、当時は「脳は糖しか使えない」って思われてました。

ところが今では……

脳はケトン体(脂肪からできるエネルギー)も使えるって分かっています。

つまり、”炭水化物”が五大栄養素に入っているのは、時代の“背景”がつくったもの。

今はもう、飢餓の時代ではありません。

これからは、

“なんとか生きのびる”から

“いきいき生きる”栄養へシフトする時代。

カラダも、ココロも、ちゃんと大切にしていい時代に、ワタシたちは生きています。

「分子栄養学」で「食事バランスガイド」を作り替えたとすると、↓のようになります。

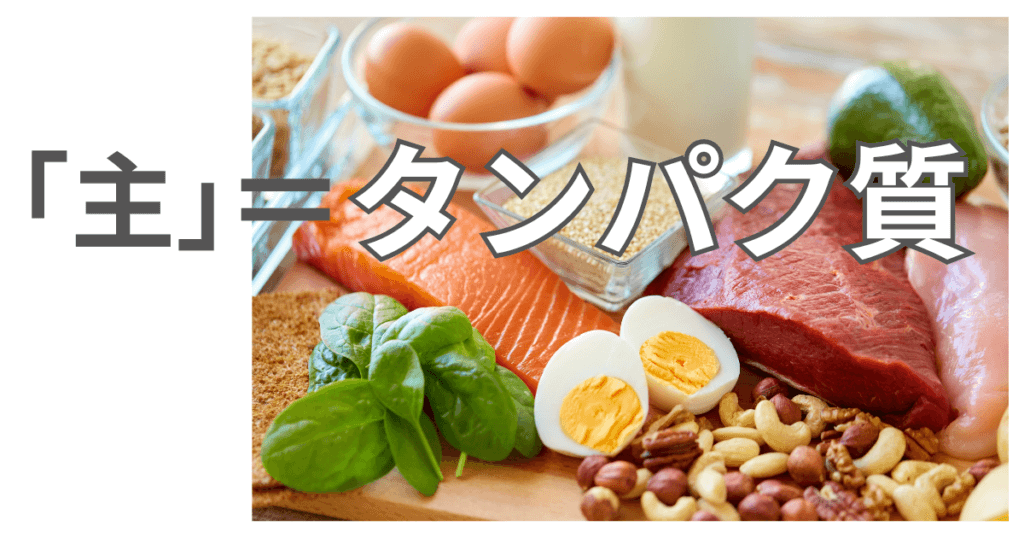

一番意識して摂って欲しい「栄養素」は「お肉、お魚、たまご、チーズなど」の「タンパク質」です。

そして、「ご飯、パン、麺、甘いモノなど」の「炭水化物」「糖質」は、出来るだけ口にしないようにすることをオススメしています。

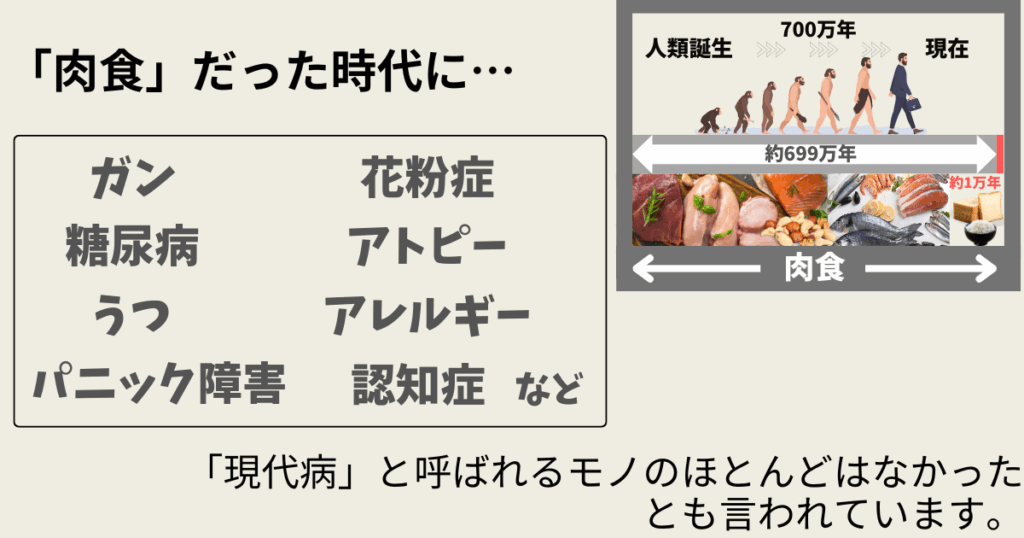

このお話をすると、かなりの確率で「でも、日本人は農耕民族だから!」と言われます。

もちろん、「農耕民族」だとは思いますが、「人類」という大きなくくりで考えると、誕生してから約「700万年」経っているとされています。

「農耕」が始まったのがたった「1万年前」からなんです。

つまり、「人類誕生」から約699万年間、「狩猟採集生活」=「肉食」だったんです。

そんな「肉食」で生きてきた「人類」は「ご飯、パン、麺、甘いモノなど」をうまく処理する機能をそもそも持ち合わせていないとされています。

「狩猟採集生活=肉食」だった頃は、「現代病」と呼ばれる「糖尿病」「ガン」「うつ」などはなかったとも言われています。

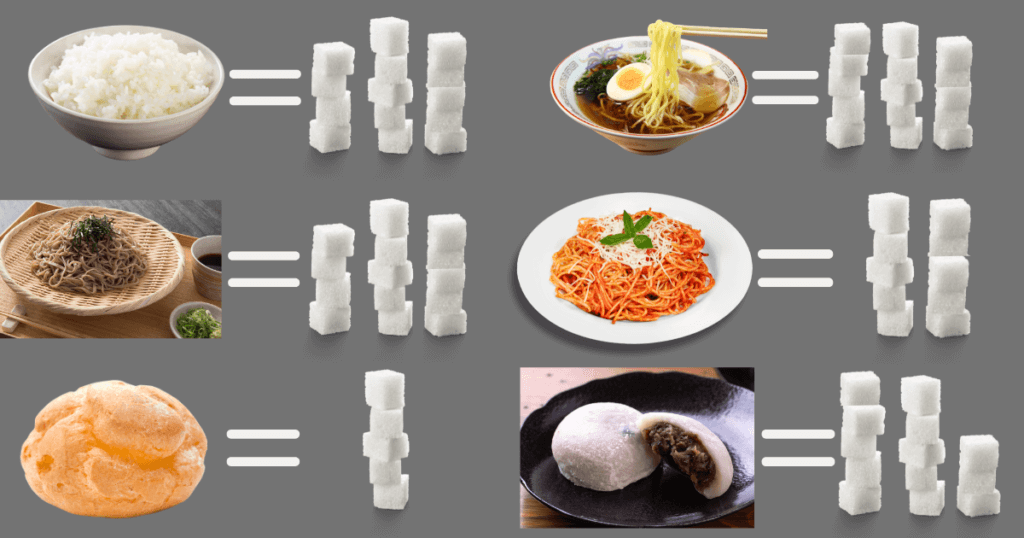

これまであなたが毎日せっせと口に運んできた「ご飯、パン、麺、甘いモノなど」は、実は「栄養成分」で見ると、↓「角砂糖」を何個も食べているのと同じなんです。

「角砂糖」を1日に何十個も食べる食生活が、カラダに悪そうなことは想像できると思います。

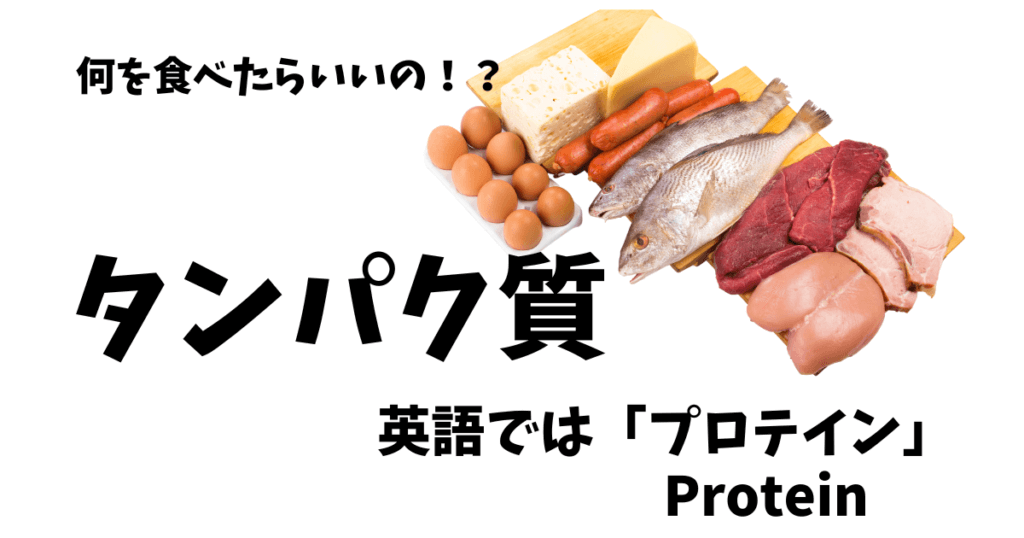

じゃあ、「ご飯、パン、麺、甘いモノなど」を食べない方が良いのなら、毎日、何を食べたら良いの~!?

答えはもちろん、「肉食」!!

「お肉、お魚、たまご、チーズなど」の「タンパク質」です!!

ここからは、最初にありました数々の「不調」や「病気」

疲れやすい

イライラしやすい

「頭痛」や「めまい」がする

「肩こり」がひどい

「動悸」や「息切れ」がする

肌が荒れる

爪が弱い

何でも悪い方に考えてしまう

朝起きるのがツライ

冷え性

体調を崩しやすいなどなど、、、と「タンパク質」がどんなふうに関係しているのか?を解説していきます。

「タンパク質」が必要な理由

「タンパク質」が必要な理由は3つです。

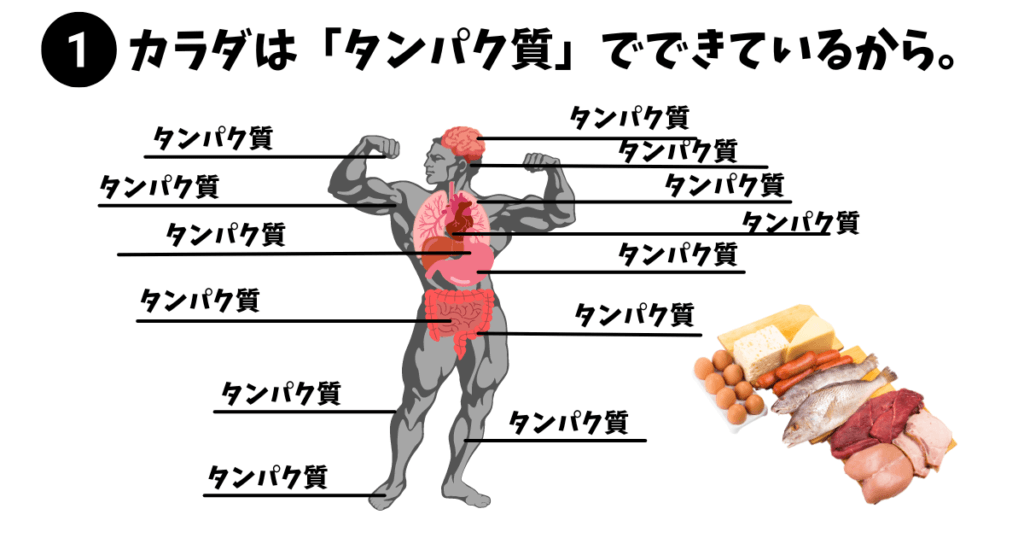

- 「カラダ」は「タンパク質」でできているから。

- 「ココロ=神経伝達物質」も「タンパク質」でできているから。

- 「ビタミン」や「ミネラル」をうまく活用するために必要だから。

1 「カラダ」は「タンパク質」でできているから

あなたの髪の毛から足の先まで、「肌」「脳」や「胃」「腸」「血管」「血液」「抗体」、すべて「タンパク質」でできています。

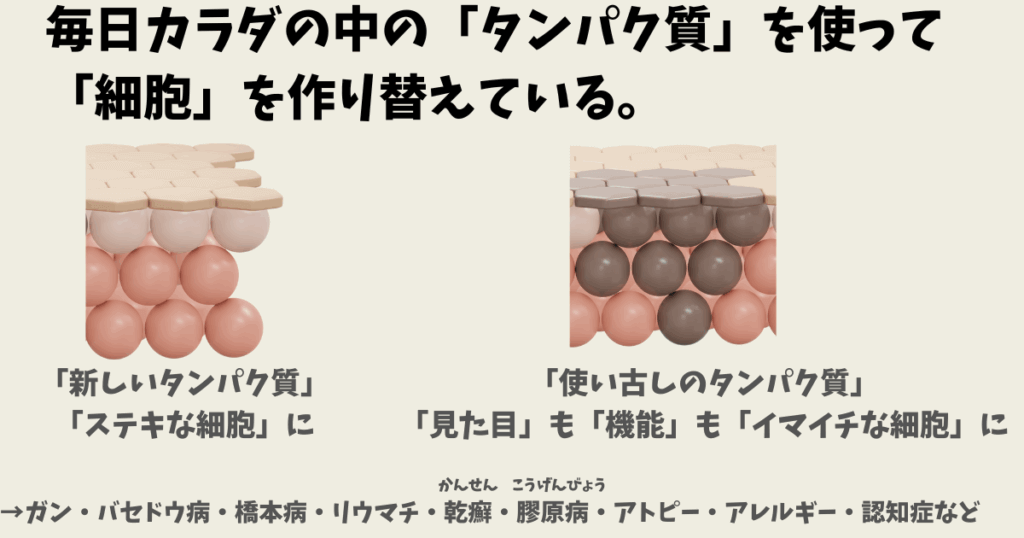

しかも、あなたのカラダの「細胞」は、毎日カラダの中にある「タンパク質」を使って、作り替えられています。

「細胞」を作り替える時に、「新しいタンパク質」がカラダの中になかった場合、その辺にある「使い古しのタンパク質」で「細胞」は作り替えられてしまいます。

すると、「見た目」も「機能」もイマイチな「細胞」でできた「皮膚」や「臓器」になっていってしまいます。

「正常な働き」ができなくなった「皮膚」や「臓器」は「システムエラー」を発動してしまいます。

そうなることで「不調」や「病気」になってしまっている人が、実はたくさんいらっしゃいます。

「ガン」「バセドウ病」「橋本病」「リウマチ」「乾癬」「膠原病」「アトピー」「アレルギー」「認知症」など、ほとんどすべての「病気」の大きな「原因」の1つが、毎日の食事に「タンパク質」が足りていないことで起こってしまっている可能性が高いんです。

朗報です♡

死ぬまでずっと、「細胞」は作り替え続けてくれます。

つまり、今日からしっかりと毎日「タンパク質」をあなたのカラダに補給してあげることで、「新しいタンパク質」で作り替えられた「ステキな細胞」でできた「皮膚」や「臓器」にしてあげることが可能だということです。

「カラダ」は「タンパク質」でできているので、「タンパク質」は必要です。

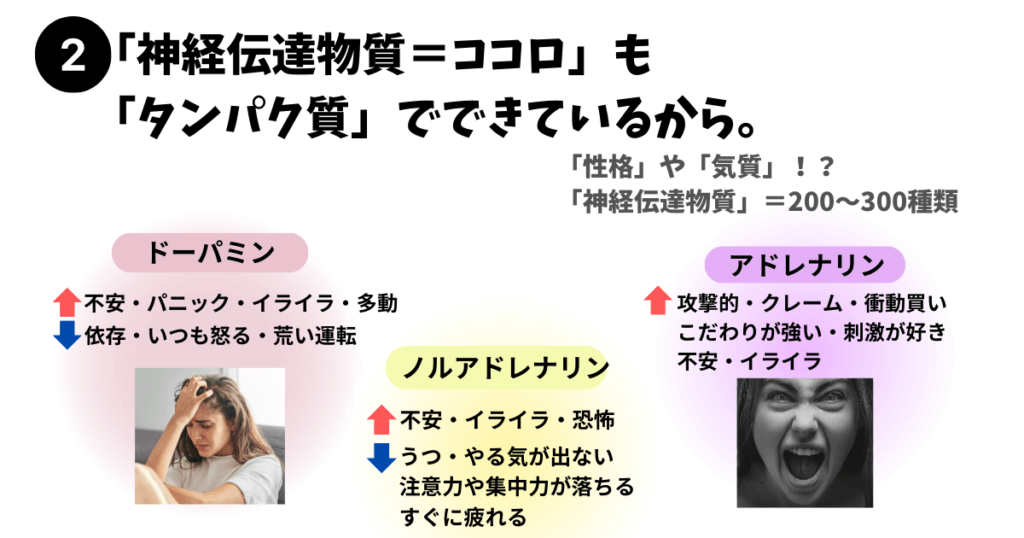

2 「ココロ」も「タンパク質」でできているから

「タンパク質」が必要な理由2つ目は、「ココロ」も「タンパク質」でできているからです。

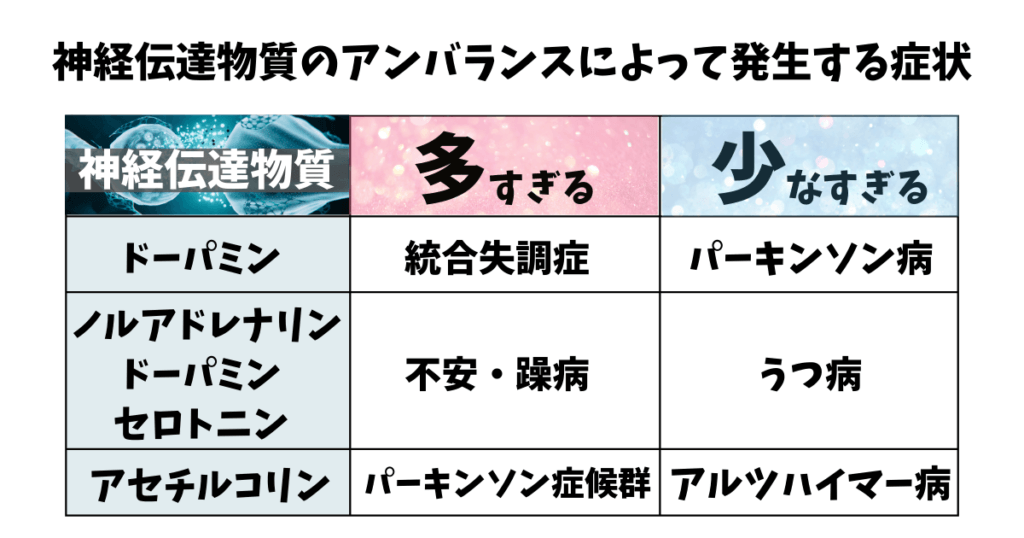

「ココロ」だと思われているモノは、実は200~300種類あると言われている「神経伝達物質」のバランスが関係しています。

「性格」や「気質」だと思われていることのほとんどは、その人が「毎日口にするモノ」が関係しているということです。

例えば、「荒い運転」や「クレームばかりを言う人」など、一般的には「性格」や「気質」だとされていますが、「分子栄養学」では、「ドーパミン」という「神経伝達物質」が少なかったり、「アドレナリン」という「神経伝達物質」が多かったりすることで引き起こされてしまっているとされます。

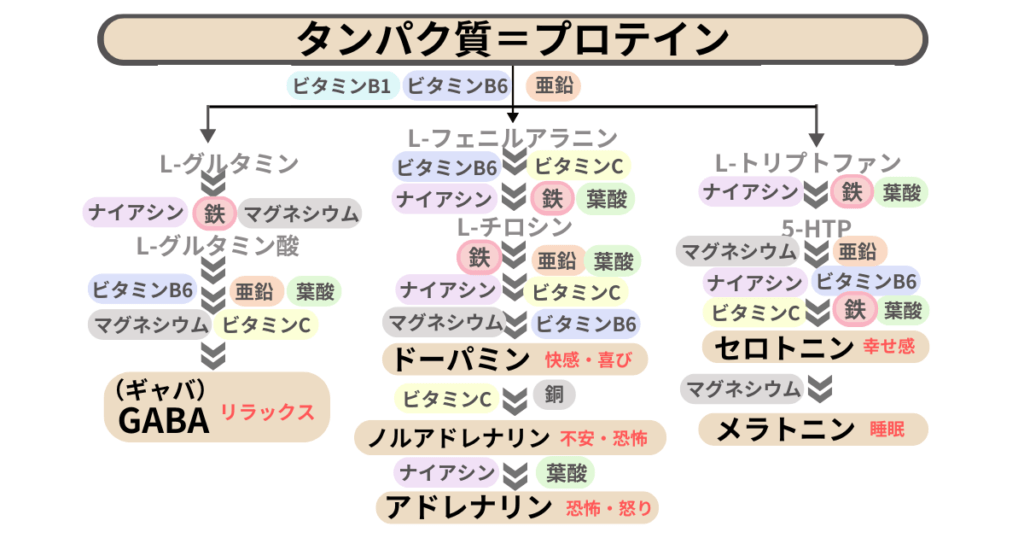

この「神経伝達物質」を作り出す時に、1番最初に必要になってくる「栄養素」が「タンパク質=お肉、お魚、たまご、チーズなど」です。

「タンパク質」がカラダの中に十分になかった場合、「神経伝達物質」を作り出す工程が動き始めることはありません。

「タンパク質」がいろいろな「栄養素」と出会うことによって、「神経伝達物質」はバランスよく分泌されるようになります。

つまり、「性格」や「気質」と思っている「荒い運転」や「クレームばかりを言う人」なども、ただ、毎日の食事に「タンパク質=お肉、お魚、たまご、チーズなど」が足りていないことでそうなってしまっている可能性が高いということです。

そして、「性格」や「気質」だと思われている「うつ」や「パーキンソン病」「アルツハイマー病」「自閉症・ADHD」「統合失調症」などの「病気」も、「神経伝達物質」のアンバランスによって引き起こされてしまっているとされています。

「ココロ」も「タンパク質」でできているため、「タンパク質=お肉、お魚、たまご、チーズなど」はやっぱり大切です。

3 「ビタミン」や「ミネラル」をうまく活用するために必要だから

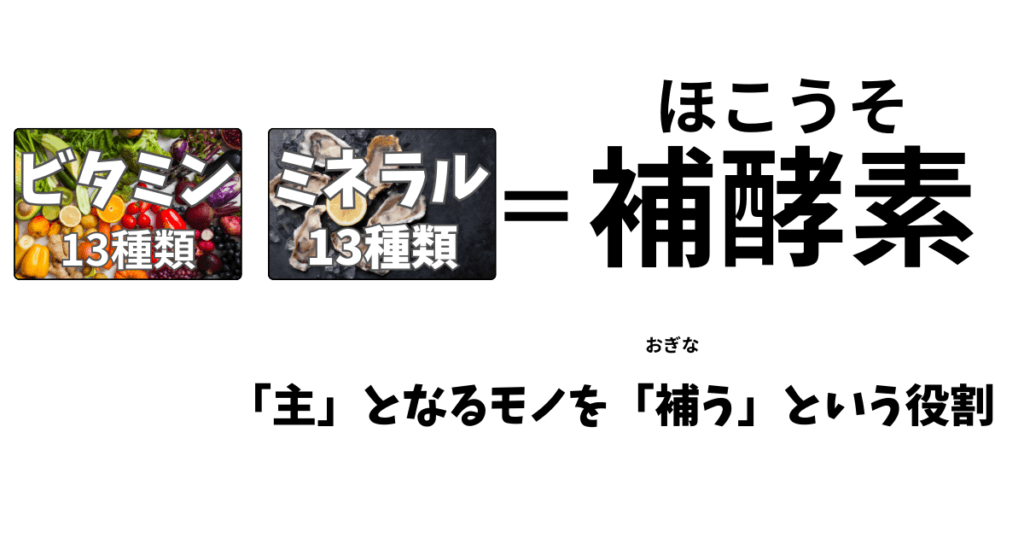

「タンパク質」が必要な理由3つ目は、「ビタミン」や「ミネラル」をうまく活用するために必要だからです。

「ビタミン」や「ミネラル」は「補酵素」と呼ばれています。

「補=おぎなう」という役割です。

補うという役割を果たすためには「主」となるモノが必要です。

「主」となるモノがあって初めて、「ビタミン」や「ミネラル」はカラダの中でうまく活用されるようになるということです。

その「主」となるモノが「タンパク質=お肉、お魚、たまご、チーズなど」です。

毎日、一生懸命「ビタミン」や「ミネラル」の「サプリメント」を飲んでいるけれど、イマイチ効果を感じない…、なんだか不調になった…という人のほとんどは、カラダの中に「タンパク質」が足りていないことで、せっかく飲んでいる「サプリメント」がうまく活用されておらず、もったいない状況になってしまっています。

「ビタミン」や「ミネラル」をうまく活用するためにも「タンパク質」は必要です。

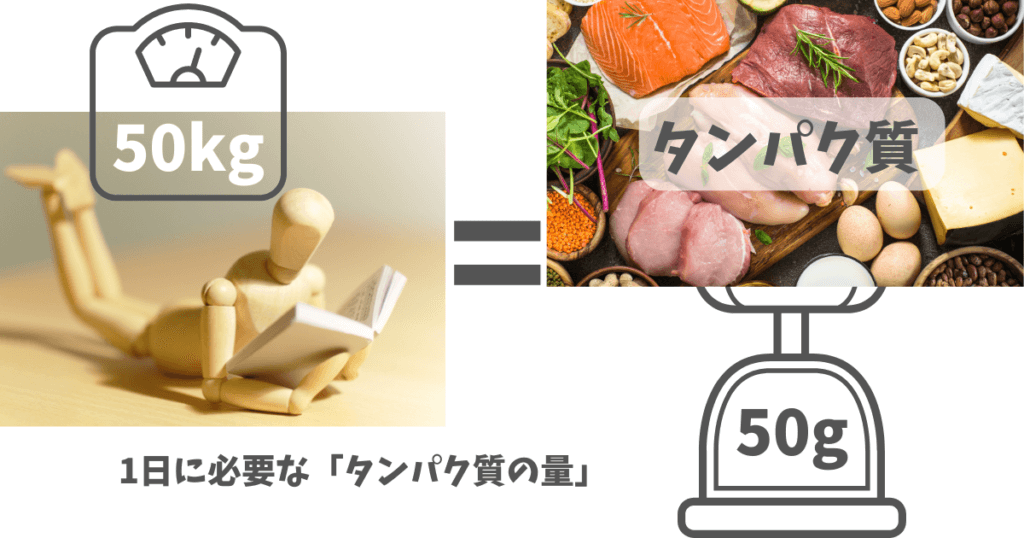

1日に必要な「タンパク質」の「量」は?

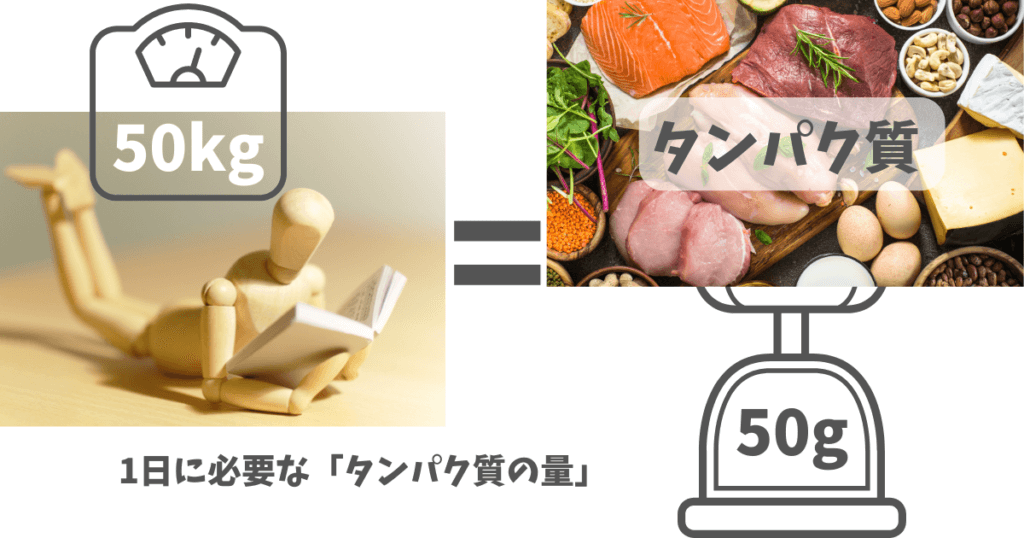

1日に必要な「タンパク質」の「量」は「体重」を参考に考えます。

「50kgの体重の人」は、毎日「50gのタンパク質」が必要です。

ただ、「50gのお肉」を食べれば、「50g」の「タンパク質」が摂れるというわけではありません。

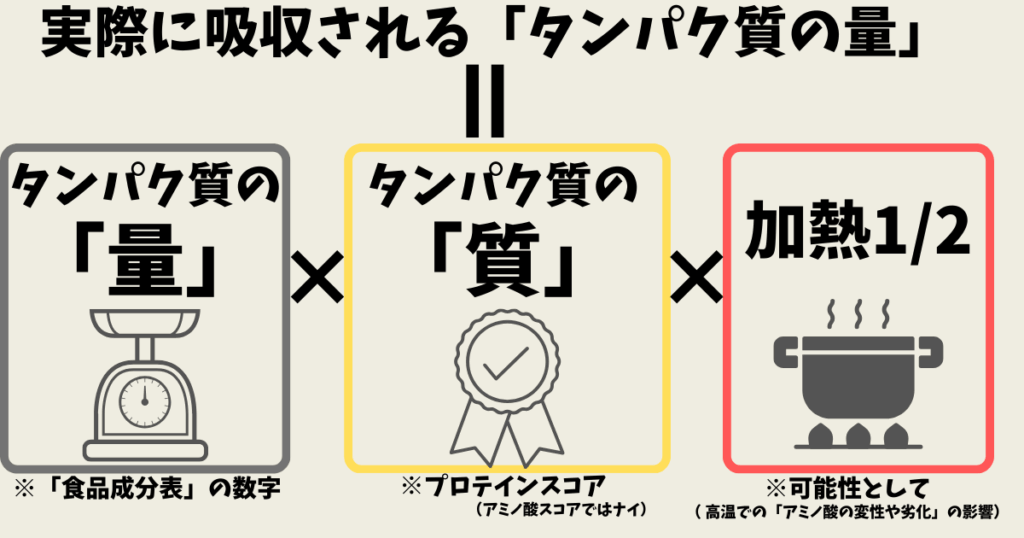

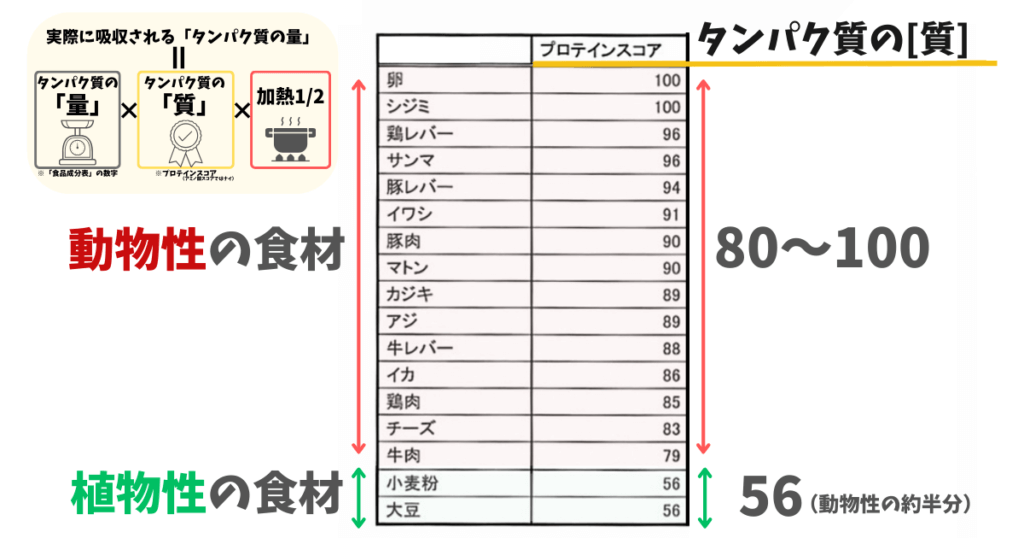

実際に「カラダの中に吸収されるタンパク質の量」は↓の「計算式」で考える必要があります。

「実際にカラダの中に吸収されるタンパク質の量」は、「食材」に含まれている「タンパク質の量」、そして「タンパク質の質」、加熱が必要な場合は「加熱1/2」が関係してきます。

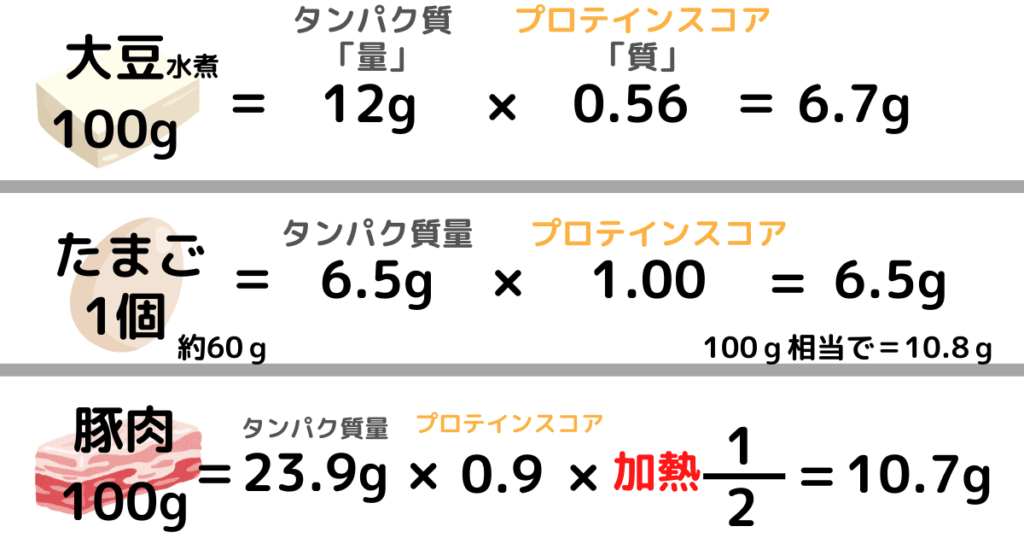

例えば、「大豆の水煮100g」を食べたとすると、「実際にカラダの中に吸収されるタンパク質の量」は「6.7g」です。

「たまご」だけは、「加熱」に関係なく、生卵でもゆで卵でも「1個 」食べれば、「6.5g」の「タンパク質」がカラダに吸収されます。

「豚肉100g」を食べると、「10.7g」の「タンパク質」が実際にカラダに吸収されます。

この話をすると、「意外と50kgの人が50gのタンパク質を摂るのって大変ですね!」と言われます。

そうなんです!

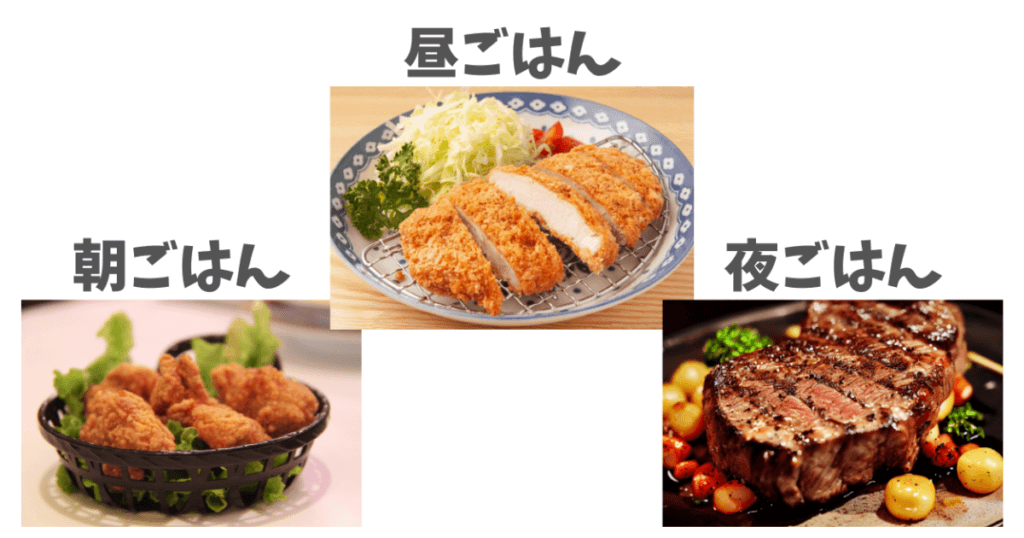

「50kgの人」が毎日必要になってくる「タンパク質の量=50g」を食事から摂ろうと思うと、↓のような食事を、これからずっと死ぬまで続けていかなければいけないことになってしまいます。

「毎日」となってくると、「アブラ」が気になるし、「食事を作る手間」もかかる、何よりも「お金」がかかりそうです。

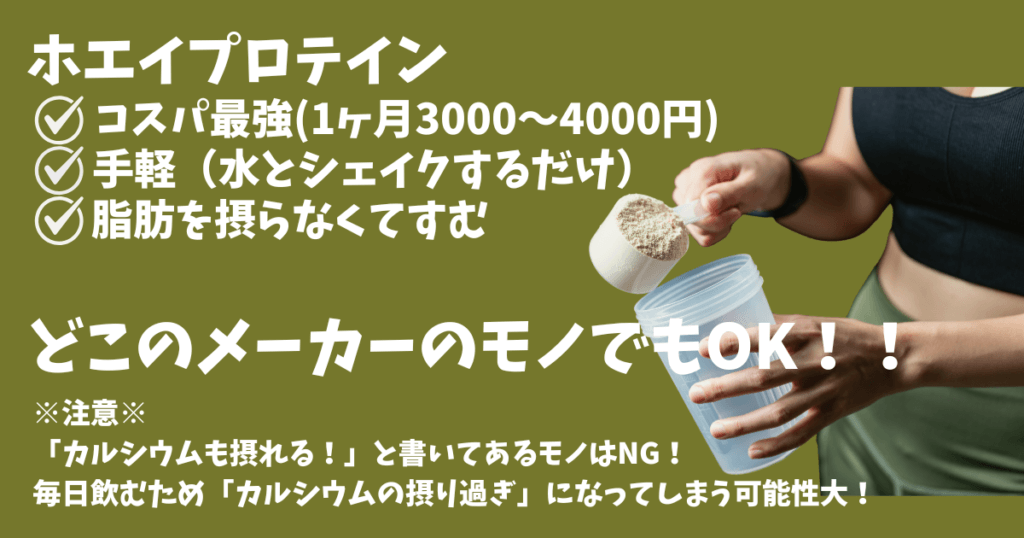

「お金」と「時間」に余裕がある人は良いと思いますが、そうではない人たちに絶対的にオススメなのが「ホエイプロテイン」です。

※どこのメーカーのモノでもOKです!

全人類にオススメ「ホエイプロテイン」

「牛乳は良くない!」と言われる理由の1つである「腸」によろしくない「カゼイン」は入っていません。

「牛乳」から「タンパク質」だけを取り出したモノです。

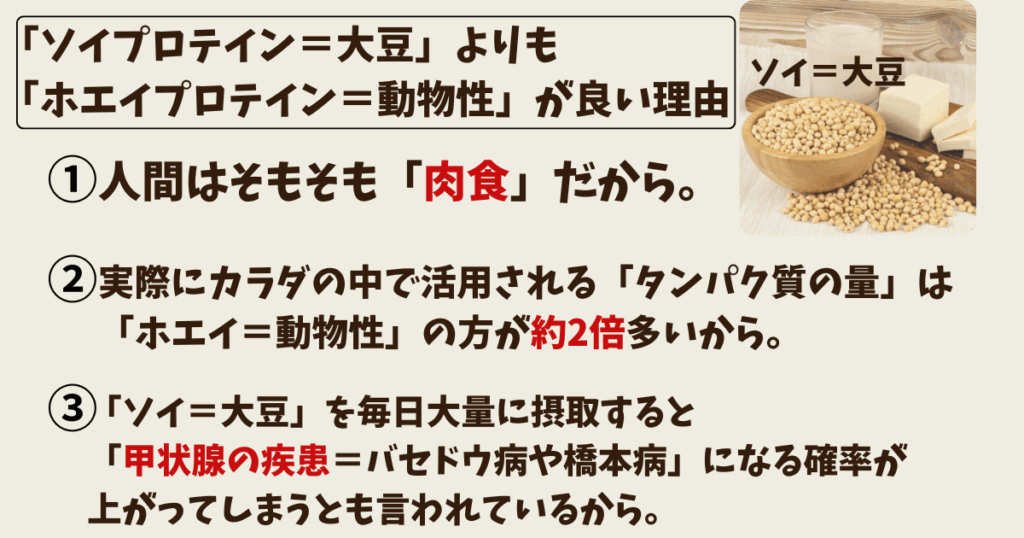

「プロテイン」と言うと、「ソイプロテイン」を飲んでいるという人が多いのですが、絶対に「ホエイプロテイン」がオススメです。

理由は「3つ」です。

- ニンゲンはそもそも「肉食」だから。

- 実際にカラダの中で活用される「タンパク質の量」は「ホエイ=動物性」の方が多いから。

- 「ソイ=大豆」を毎日摂取していくと「甲状腺」に影響がある可能性があるから。

「ホエイ=動物性」がオススメな理由 1

人間はそもそも「動物」です。

そして、最初にお話ししましたが、【肉食】です。

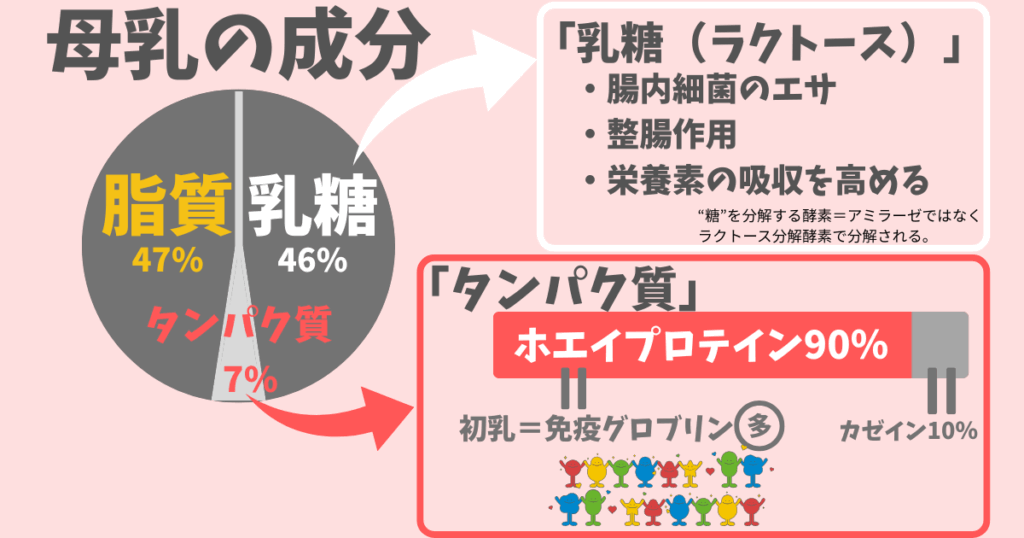

「赤ちゃんがお母さんのお腹の中でナニを栄養として育っているのか?」を調べた産婦人科の先生がいらっしゃいます。

千葉県の「宗田マタニティクリニック」の「宗田哲男」先生です。

宗田先生が何人もの妊婦さんに了承を得て調べてみた結果、「赤ちゃん」はお母さんのお腹の中で「ケトン体=脂肪を分解してできたモノ」を栄養として育っていることが分かりました。

これまで赤ちゃんの「栄養」だと思われていた「糖」はほとんど含まれてはいなかったそうです。

そして、産まれてきた赤ちゃんが最初に口にする「母乳」にも「ホエイプロテイン」が含まれています。

「母乳」の約半分の成分が「脂質=アブラ」です。

そして、もう半分が「乳糖」という「糖」です。

この「乳糖」、普段ワタシたちが口にしている「ご飯、パン、麺、甘いモノなど」の「糖」とは種類が違います。

「腸」の中をイイ感じにしてくれる役割をしてくれる「糖」です。

そして、「母乳」に含まれている成分の最後が「タンパク質」です。

この「タンパク質」の中の約90%が「ホエイプロテイン」です。

そうなんです!!

産まれた時から、ワタシたちニンゲンは「ホエイプロテイン」を口にして生きてきたんです。

つまり、「ホエイプロテイン=動物性タンパク質」がニンゲンにとって一番自然な「タンパク質」だとワタシは思います。

「ホエイ=動物性」がオススメな理由 2

実際にカラダの中で活用される「タンパク質の量」は「ソイ=大豆」よりも「ホエイ=動物性」の方が多いからです。

先ほど出てきた「タンパク質の質」の部分が関係しています。

例えば、50kgの人が1日に必要な50gのタンパク質を、植物性のタンパク質で摂ろうと思うと、↓のような食事を”毎日”していく必要があります。

「ホエイ=動物性」がオススメな理由 3

「プロテイン」と言った時に「ソイプロテイン」はダメですか?

よく聞かれます。

「毎日飲むことはオススメはしません」と答えます。

「ソイプロテイン」に含まれる「大豆イソフラボン」は、毎日大量に摂り続けると「甲状腺の疾患」になってしまうリスクが上がるとも言われているからです。

実際に「甲状腺の疾患=バセドウ病、橋本病 」の方たちの中には、本人も気付かないうちに「大豆製品=豆腐、納豆、豆乳など」を多く口にしている人がたくさんいます。

「大豆はステキなモノ~!!」というイメージが強いようです。

もし、現在「甲状腺の疾患」でお悩みの方は、「大豆製品」をちょっと控えるようにしてみると良いかもしれません。

※ワタシも過去に経験した「バセドウ病」の「分子栄養学」で出来るアプローチを紹介している記事を、1番最後に紹介しているので、興味のある方は後ほどご確認ください♡(基本的なところは「橋本病」も同じです。)

プロテインを飲むのであれば、「ホエイプロテイン」がオススメです♡

プロテイン、どんなイメージ?

これ、よく言われます(笑)。

昔はそうだったのかもしれませんが、今はいろんな味があって、飲みやすいように改良もされていて進歩してきているので、ぜひお好みの味を見つけてみてください♡

あと、もう1つ、よく言われるのが…

「プロテインを飲んだら、体重が増えた!!」です。

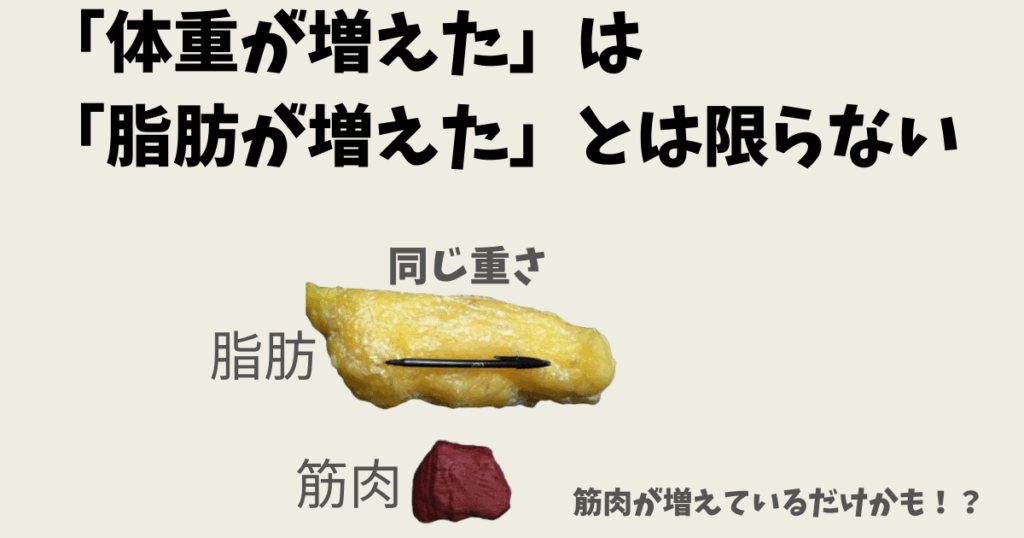

体重だけで自分のカラダの評価をすることは、やめた方が良いと思います。

なぜなら、カラダに必要な”筋肉”が少し増えてくれただけかもしれないからです。

脂肪と筋肉、同じ重さでもこんなに”大きさ”が違うからです。

カラダの評価をするときには、体重だけでなく、体脂肪率や筋肉量も参考にすると良いと思います。

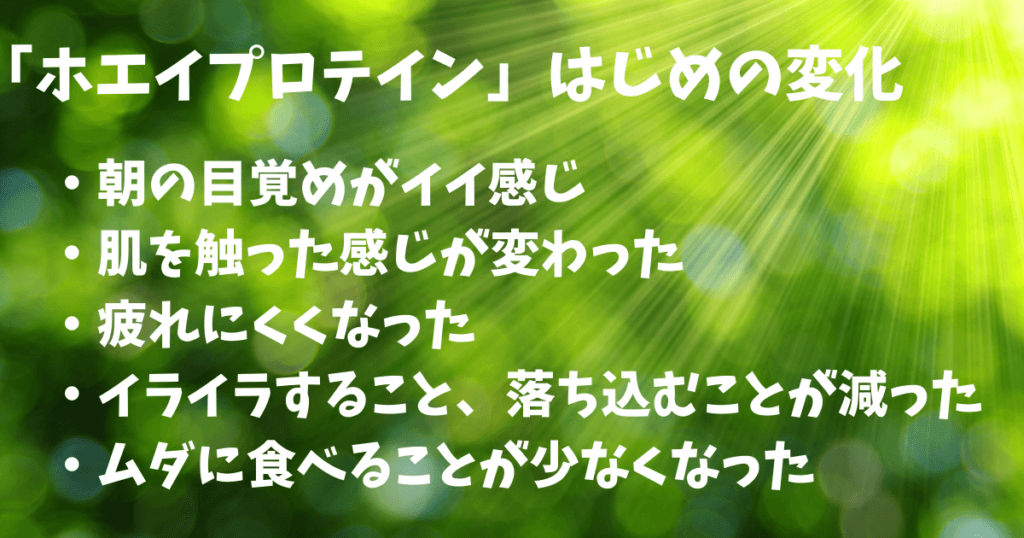

ホエイプロテインを飲み始めた人の感想

「ホエイプロテイン」を飲み始めた人の「感想」で一番多いのが「朝の目覚め」です。

「あんなに朝起きるのが辛かったのに、すっと起きられるようになった!」

「グッスリ眠れている感がスゴイ!」などです。

グッスリ眠るために必要な「神経伝達物質」も「タンパク質」でできているからです。

あと、

「洗顔しているとき、肌を触った感じがなんか変わった!」

「肌荒れすることが減った気がする」など。

「肌」は「タンパク質」でできているからです。

そして、

「疲れにくくなった♡」

「疲れて帰ってきても、結構、普通に動けるようになった♡」

これは、「カラダ」に必要な「タンパク質」が十分に補給されることで、エネルギー切れを起こすことが減ったからです。

あと、感動されることが多いのが、

「イライラすることがあからさまに減った」

「自分の気持ちに少し余裕ができて、子育てが少し楽になった♡」

「何か問題が起きても、これまでのように落ち込むことが減ったし、いろいろなことが気にならなくなった」などです。

これも、「ココロ」に必要な「タンパク質」が十分に補給されたことで、「神経伝達物質」がバランスよく分泌されるようになったからです。

そして最後、

「ムダに食べることが減った!」

これは、「カラダ」と「ココロ」に必要な「タンパク質」を十分に補給してあげることができたことで、意味不明に「食べ物」を欲するということが減っていくからです。

現在、ワタシの周りの友人たちも「ホエイプロテイン」を毎日飲み続けています。

↓いろいろな「不調」や「病気」と向き合いながら、まずは「カラダ」と「ココロ」の基本となる「タンパク質=ホエイプロテイン」をしっかり摂ろう!と頑張っています。

何らかの理由で「ホエイプロテイン」を飲み忘れたり、飲むことをやめてしまったことがある友人が口をそろえて言うことが、飲み続けていたのに急に飲まなくなった時の方が「ホエイプロテイン」の重要性を再確認するそうです。

カラダがビックリするほど重く感じたり、不調を感じることが増えるそうです。

そこから意地でも毎日飲み続けよう!とする友人が多いです。(笑)

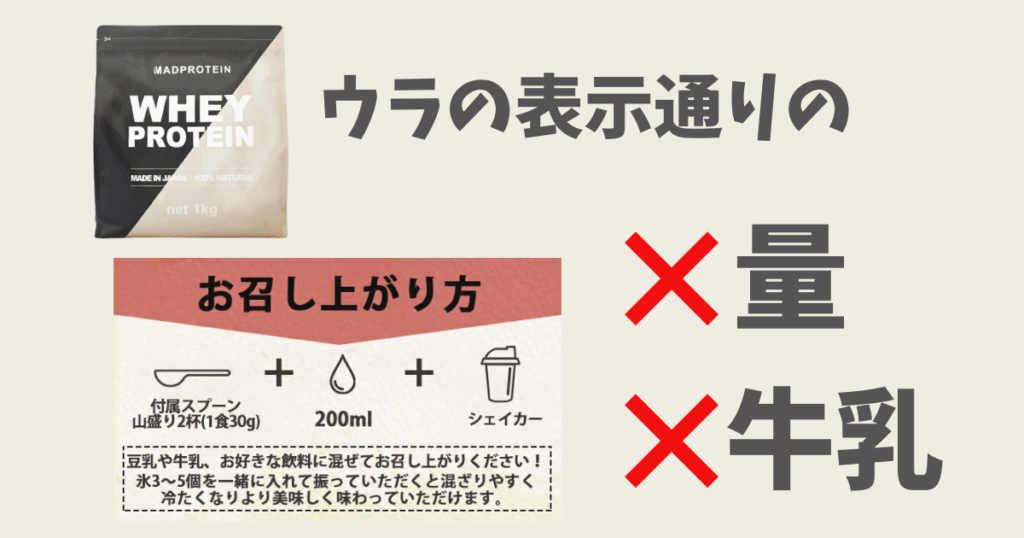

「ホエイプロテイン」の注意!

「ホエイプロテイン飲んでみよう!」と「プロテインの袋」の後ろに書いてある通りの「量」を飲み始めて、不調になる人が実はたくさんいらっしゃいます。

具体的には、

- 胃がムカムカする

- 吐き気

- 下痢

- 背中が痛い

- 腰が痛い

などです。

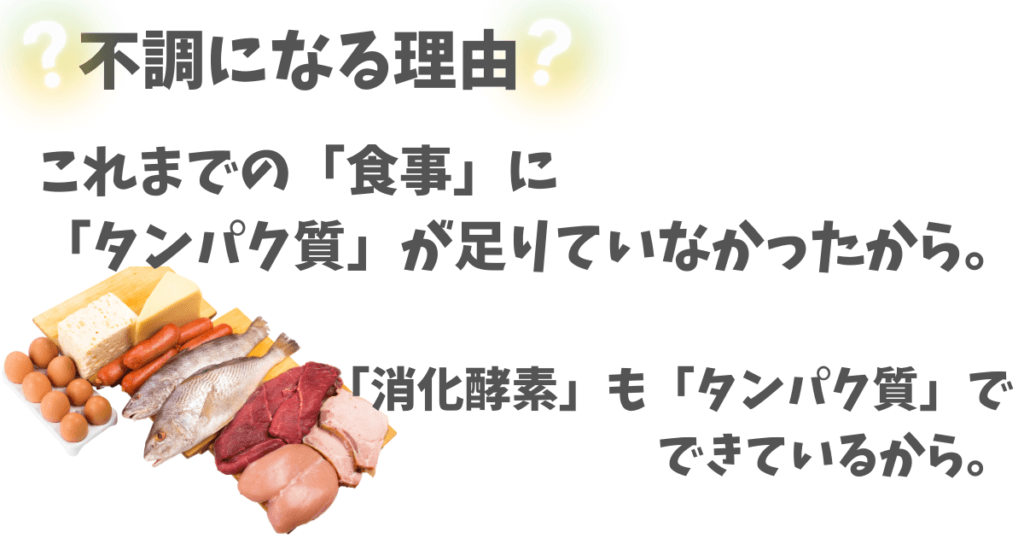

これにもちゃんと「理由」があります。

「プロテインの袋」の後ろに書いてある通りの「量」を飲み始めて、不調になる理由としては、「消化酵素」も「タンパク質」でできているからです。

これまでの食事に「タンパク質」が足りていなかった人は、「消化酵素」が十分に分泌されません。

それなのに「ホエイプロテイン」という「タンパク質」のかたまりがカラダの中に入ってきてしまうことで、カラダの負担になってしまい、不調になってしまいます。

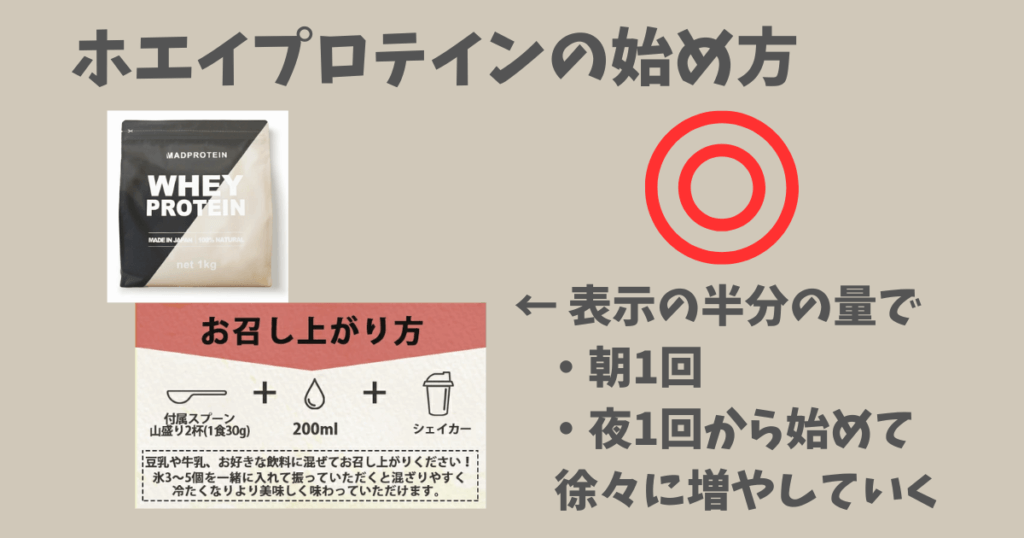

「ホエイプロテイン」の「始め方」

「プロテインの袋」の後ろに書いてある通りの「量」の半分を「朝」「夜」の2回で飲み始めることをオススメしています。

1週間くらい続けてみても、特に不調が出なければ、「プロテインの袋」の後ろに書いてある通りの「量」に増やしてみると良いと思います。

※失敗しない「ホエイプロテイン」の始め方、飲み続けていきたい「基本的な量」のことや、「ホエイプロテイン」で不調になる人のお話なども、詳しく解説している記事を1番最後に紹介していますので、後ほどご確認ください♡

オススメの「ホエイプロテイン」

「ホエイプロテインはどこのメーカーのモノでもOKです!」と言うと、「オススメはどこですか?」とだいたい聞かれるので、現在ワタシが飲んでいるモノ、そして、これまでに飲んだことのある「ホエイプロテイン」を紹介している記事を載せておきます。

いろいろな味があるので、毎日飲みたくなる「ホエイプロテイン」をぜひ見つけられてください♡

どんどん良いモノが出てくると思うので、カラダにもお財布にもやさしい「ホエイプロテイン」を見つけたら教えてください♡

この記事で紹介した他の記事

この記事の途中で紹介してきた記事を、最後にまとめてご紹介いたします。

気になる記事だけを選んで、読んでみてください♡

※失敗しない「ホエイプロテイン」の始め方、飲み続けていきたい「基本的な量」や、「ホエイプロテイン」で不調になる人のお話なども、詳しく解説している記事はこちらです。

※「プロテイン飲むのが初めて!」という方向けに、

- プロテインの作り方

- なんで牛乳で作らない方が良いのか?

- 保存方法は?

などを詳しく解説している記事は、こちらです。

※「ホエイプロテインの選び方」を詳しく解説している記事は、こちらです。

ワタシが紹介している「ホエイプロテイン」以外にも、自分に合った「ホエイプロテイン」を探してみよう!と思われている方には、必見の内容です!

※ワタシも過去に経験した「バセドウ病=甲状腺機能亢進症」の「分子栄養学」で出来るアプローチを紹介している記事は、こちらです。(基本的なところは「橋本病=甲状腺機能低下症」も同じです。)

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

少しでも、あなたのお役に立てたなら光栄です♡

※「毎日、何食べてるの!?」と聞かれることが多いので、わが家の毎日の食事を「Instagram」に投稿しています。

参考になるかどうかは分かりませんが、のぞいてみてください♡

Instagramアカウント→ tomo_life_hint

今よりも「快適なカラダ」で毎日を楽しむために!

あなたに必要な「栄養素」、あなたに合った「サプリメント」など、アドバイスさせていただきます♡

「公式LINE」にて「無料相談」も実施中です。

詳しくは、こちらへ↓